開発・設計 豆知識

回路図がない製品を試作・量産するためには?

- 回路・基板設計

「既製品である電子機器ユニットを再度製造したい…。ただ、手元にあるのが動作品のみで回路図がない…」このような時、どうすれば良いのでしょうか。実は、回路図がない製品であっても、リバーエンジニアリングを行うことで試作から量産まで進めることは十分に可能です。この記事では、回路図がない製品を試作・量産する流れを解説します。

1. 現物解析とリバースエンジニアリング

回路図がない製品を量産する最初のステップは、既存の動作品を徹底的に解析し、その回路構成を理解することです。これはリバースエンジニアリングと呼ばれ、以下の方法で行われます。

解析

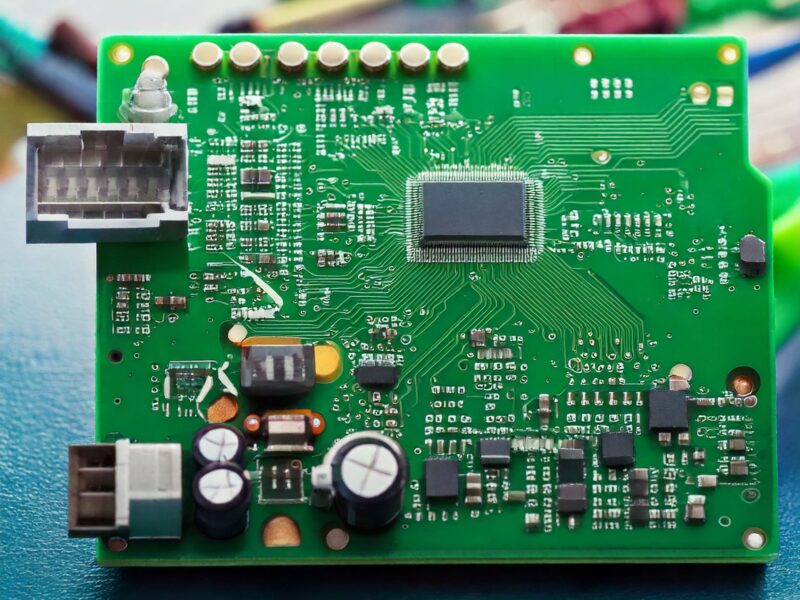

まずは製品を分解し、主要な部品、基板のレイアウト、配線などを詳細に観察します。どのような部品が使われているか、部品間の物理的な接続はどうなっているかなどを把握します。必要に応じて部品を外して部品で隠れた配線情報や、基板を研磨して内層の配線情報を取得していきます。

部品リストの作成

その後、使用されているIC、抵抗、コンデンサ、ダイオードなどの部品を特定し、型番や仕様をリストアップします。 特に、プログラムが書き込まれたマイクロコントローラやFPGAなどは型番が特定できてもプログラムなどの書込み内容は別途提供いただく必要となり対応の協議が必要です。

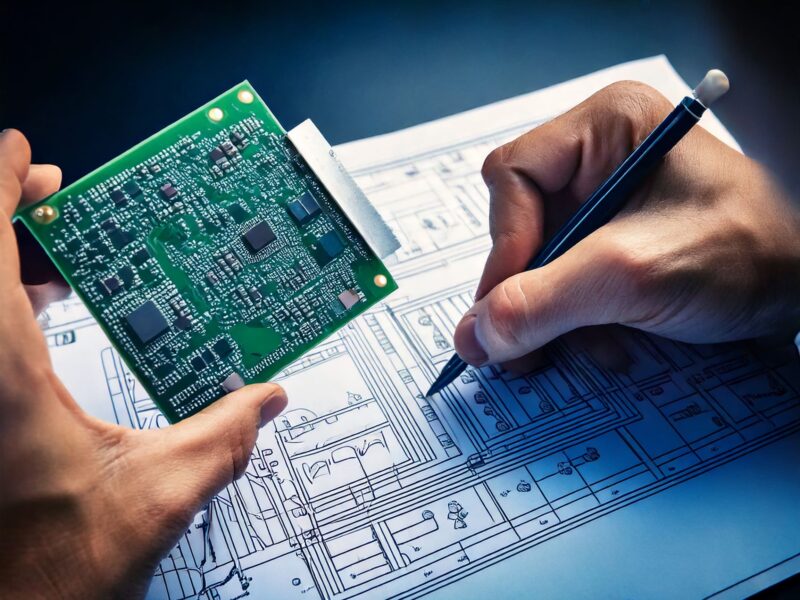

回路図作成

回路トレースと回路図の作成がリバースエンジニアリングの最も重要な部分です。解析によって得られた接続情報を基に、CADツールなどを用いて回路図をゼロから作成します。この作業は非常に精密さが求められ、専門的な知識と経験が必要です。

このリバースエンジニアリングの段階で、製品の機能や特性を十分に理解することが、その後の試作・量産における品質確保の鍵となります。

2. 試作設計と部品調達

作成した回路図を基に、試作に向けた設計を進めます。

回路図の再確認と最適化

リバースエンジニアリングで作成した回路図が完全ではない可能性もあるため、再度レビューを行い、必要に応じて最適化を図ります。例えば、より入手しやすい代替部品の検討や、最新の設計基準に合わせた修正などが考えられます。

PCB(プリント基板)設計

作成した回路図に基づき、実際の基板を設計します。部品の配置、配線、グランドプレーンの設計など、量産を意識した設計が必要です。 上記の解析で抽出した基板の配置・配線情報を含めた基板パターンをそのまま使う場合も多いです。

部品調達

回路図に記載されている部品を調達します。リバースエンジニアリングで特定した部品が既に生産中止になっている場合は、代替部品の選定が必要になります。この際、特性が同等であることを慎重に確認し、場合によっては追加の評価が必要になります。

3. 試作と評価・検証

設計した回路図と調達した部品を用いて、実際に試作品を製作します。

試作基板の製造と部品実装

PCBメーカーに基板を製造してもらい、部品を実装します。

機能評価とデバッグ

試作品が完成したら、作成した回路図が正しく再現されているか、元の製品と同じ機能が発揮されるかなど、徹底的な評価とデバッグを行います。テスターやオシロスコープなどを用いて、各部の電圧、電流、信号波形が設計通りになっているかを確認します。予期せぬ動作や問題が発生した場合は、回路図の修正や部品の変更などを行い、改善を図ります。

信頼性評価

試作品の機能が確認できたら、耐久性や安定性などの信頼性評価を行います。温度変化、振動、湿度などの環境試験や、長期連続動作試験などを行い、製品としての品質を確認します。

4. 量産設計・製造

試作段階で十分な評価と改善が完了したら、いよいよ量産への準備を進めます。

DCM (Design for Manufacturability) への最適化

量産を見据え、製造効率やコストを考慮した設計変更を行います。例えば、部品配置の最適化、基板層数の削減、自動実装に適した設計などが挙げられます。

量産実装

上述の量産設計のデータに基づき、基板実装を行います。これで、回路図がない製品の試作・量産が完了します。

電子機器ユニットのリバースエンジニアリング事例

当社がリバースエンジニアリングに対応した実績の一部をご紹介します。

ECUのリバースエンジニアリング

当事例では、「15年前に量産を行っていたECUを再度量産したいが、金型等を全て破棄しており対応してくれる先がない…」とお客様は非常にお困りで、幅広い電子機器ユニット関連のリバースエンジニアリングの実績がある当社にご相談いただきました。そこで、残っていた過去の基板図・部品表・検査情報と現品のみから量産化の検討を進めました。

まず、過去の部品表を基に部品を再検討しました。EOL品も多数あったためコンパチ品を含めて模索し、部品変更を行いながら再設計を行いました。また、パターン図などがなく、現品を細かく把握する必要があったため・・・

電源基板のリバースエンジニアリング

当事例では、お客様より「回路図などのデータが無いため、家電用の電源基板のリバースエンジニアリングをしてほしい…」とご要望いただきました。当社にてヒアリングを重ね、現物からのリバースエンジニアリングを検討しました。基板の詳細は下記の通りです。

・2層基板

・両面部品実装

・EOL部品が大量にある

当社にて解析を行い・・・

回路図がない製品の試作・量産ならお任せください

回路図がない製品を試作・量産する工程は、決して容易ではありません。そのため、信頼できるパートナーとの連携を行うことが何より重要です。

電子機器ユニット 受託開発・製造センターでは、リバースエンジニアリングはもちろん、電子機器ユニットの構想設計から回路設計・基板設計・機構設計、さらには製造・試験までワンストップで対応しています。電子機器ユニットの開発・設計・製造の委託先にお悩みの皆様、是非一度当社にご相談ください。

関連する開発・設計 豆知識一覧

-

- 回路・基板設計

基板の資産化!修理・リバースエンジニアリングができる体制へ!

製造現場において、故障したまま放置されている「不良基板」は単なる廃棄物ではありません。適…

-

- 回路・基板設計

基板・ボードのデッドコピーはどんな危険性を孕んでいるのか?

基板の「デッドコピー」、つまり既存のプリント基板を完全に複製する行為は、目先のコスト削減…

-

- その他

- IoT機器

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

組み込みハードウェアの開発・設計費用削減のポイント!

組み込みハードウェアの開発を検討する際、プロジェクト全体の成否を左右するのが開発・設計に…

-

- 回路・基板設計

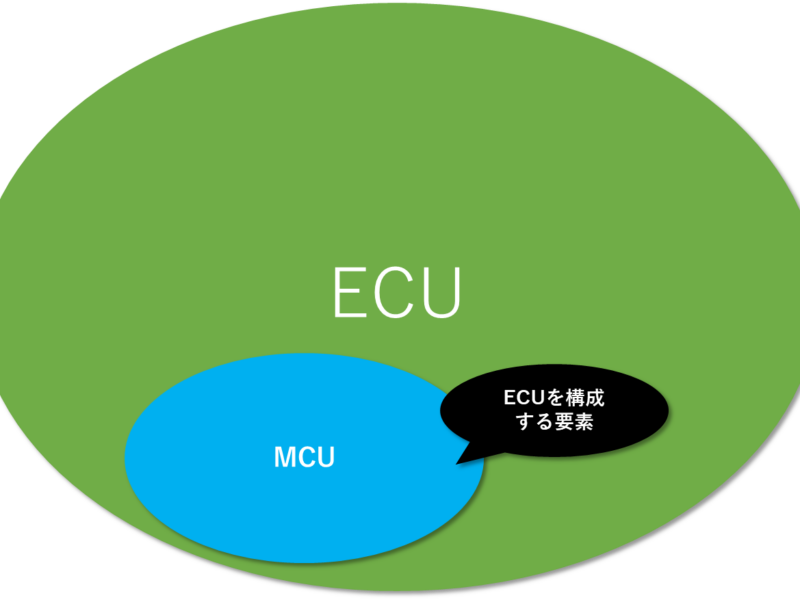

ECUとMCUの違いとは?

自動車の頭脳とも呼ばれる「ECU」と、あらゆる電子機器に搭載されている「MCU」。両者は…

-

- 回路・基板設計

基板・ボードのコピー・リバースエンジニアリングの種類

基板や電子機器の設計図がない状態から、元の製品の構造や機能を解析・再現する技術として基板…

-

- その他

- IoT機器

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

組み込み開発を変える!ラズベリーパイ(Raspberry Pi)を使った高速プロトタイピング

新しい電子機器や組み込みシステムを開発する際、試作品(プロトタイプ)の製作に多大な時間と…

-

- 回路・基板設計

開発ボードと評価ボードの違いとは?

電子機器開発において、「開発ボード」と「評価ボード」という言葉は頻繁に耳にしますが、その…

-

- 回路・基板設計

産業用途でのラズベリーパイ(Raspberry Pi)の活用のメリット・デメリット

ラズベリーパイ(Raspberry Pi)は、従来、教育用コンピューターとして開発されま…

-

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

ECUとは?ECUの開発・設計の委託における注意点

現代の自動車には、安全性能や快適性能、環境性能を高めるために、数多くの電子制御システムが…

-

- 回路・基板設計

CPLDとは?CPLDとFGPAの違いを解説

近年、エレクトロニクス業界では、開発期間の短縮や製品の多機能化が求められています。その中…

-

- 回路・基板設計

- 機構設計

組み込みハードウェアとは?種類、設計の流れ・ポイントを徹底解説

近年、私たちの身の回りにある多くの電子機器に組み込まれている「組み込みハードウェア」。ス…

-

- 回路・基板設計

基板開発・設計の基礎:樹脂ポッティングとは?

電子機器の信頼性を高める上で欠かせない技術の一つに、「樹脂ポッティング」というものがあり…

-

- その他

- IoT機器

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

電子機器・IoT機器のOEM・ODMを委託する際の注意点

当記事では、電子機器・IoT機器のOEM・ODMを委託する際の注意点と題しまして、電子機…

-

- 回路・基板設計

FPGAとASICの違い

当記事では、組み込みボード開発・設計の基礎と題しまして、FPGAとよく比較されるASIC…

-

- 回路・基板設計

基板・ボードのリバースエンジニアリングの手順とメリット・デメリット

電子機器ユニット 受託開発・製造センターを運営するSST設計開発センター株式会社では、現…

-

- IoT機器

- 回路・基板設計

- 機構設計

組み込み機器の開発・設計を委託する際に押さえておくべきこと

組み込み機器の開発や設計を外部に委託する際、適切な進め方を理解しておくことが成功の鍵とな…

-

- 回路・基板設計

FPGAとマイコンの違い及びメリット

当記事では、組み込みボード開発・設計の基礎と題しまして、FPGAとよく比較されるマイコン…

-

- 回路・基板設計

FPGAのメリット・デメリット

組み込みボード開発・設計において、よく耳にするFPGAについて、皆様は詳しくご存知ですか…

-

- 回路・基板設計

FPGAと各ICの違いと特徴

当記事では、組み込みボード開発・設計の基礎と題しまして、FPGAとよく比較される各ICの…

-

- 回路・基板設計

基板・ボードのリバースエンジニアリングの流れ

電子機器ユニット 受託開発・製造センターを運営するSST設計開発センター株式会社では、現…

-

- 回路・基板設計

組み込みボードの開発・設計におけるポイント

組み込みボードとは、電子機器やIoTシステムに組み込まれ、特定のタスクや機能を実行するた…

-

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

スムーズに電子機器ユニットの開発・設計を進めるために

新たな電子機器ユニットの開発にあたり、「なかなかスムーズに進まない…」「設計の手戻りが多…

-

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

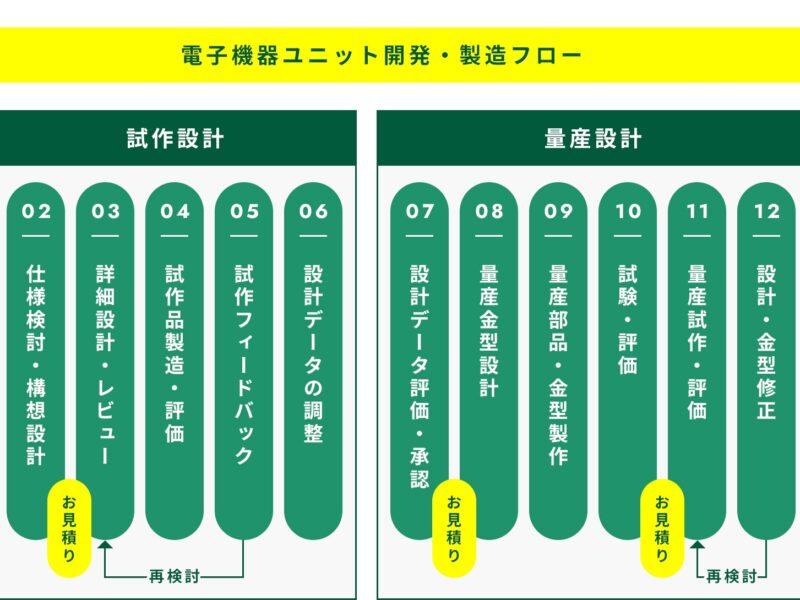

電子機器ユニットの 開発/設計・製造フロー

ご存知の通り、電子機器ユニットは、現代の私たちの暮らしを支える重要な要素です。常日頃から…