開発・設計 豆知識

FPGAとマイコンの違い及びメリット

- 回路・基板設計

当記事では、組み込みボード開発・設計の基礎と題しまして、FPGAとよく比較されるマイコンの特徴・違いについてご紹介したいと思います。是非最後までご覧ください。

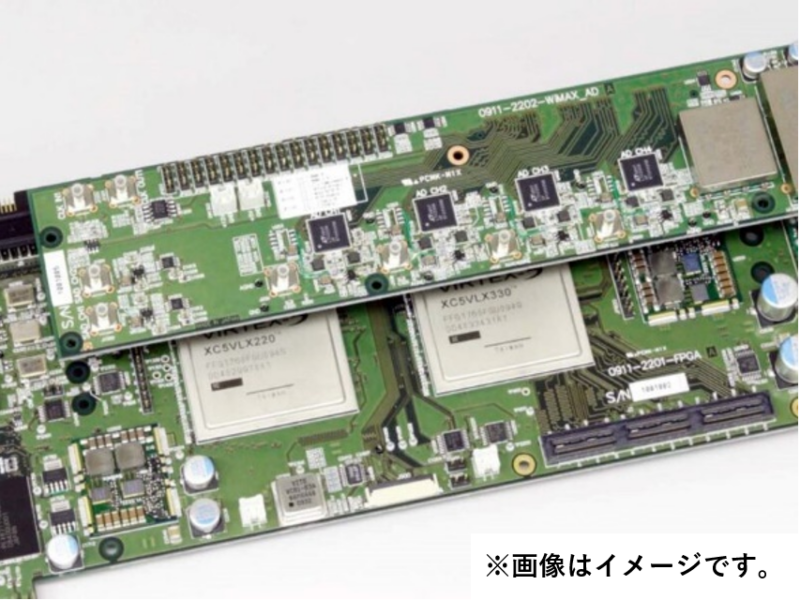

FPGAとは?

FPGAは、設計者がハードウェアの動作をプログラムで定義できる半導体デバイスです。内部の論理回路を自由に設計・変更可能で、複雑なデジタル回路を効率的に構築することができます。FPGAは、LSI(集積回路)やASIC(Application Specific Integrated Circuit)のように固定された回路構造を持たず、製品開発後や出荷後でも論理回路を変更できる柔軟性を持っています。ハードウェアなので回路が独立しており並列でも処理が可能である

FPGAは以下の特徴を持ちます。

- 柔軟性:内部の回路構成を変更でき、さまざまな用途に対応可能。

- 並列処理能力:複数の処理を同時に実行できるため、処理速度が速い。

- 低レイテンシ:データ処理の遅延が少なく、リアルタイム性が求められる用途に適している。

- 消費電力の低さ:特定用途では、他のプロセッサに比べて効率的。

FPGAは特に、高速処理やリアルタイム性が必要な分野で活用されます。例えば、通信機器やデータセンター、機械学習、映像処理などが代表的な用途です。

マイコンとは?

マイコンは、特定のタスクを実行するために設計された汎用的な演算用ICです。内部にCPU(中央処理装置)、メモリ、入出力ポートを統合しており、小規模な制御や処理を実行します。簡単にいうと、ソフトウェアを1つの頭で実行するので、順次処理をする形式です。主に家電製品や自動車、IoT機器など、日常的に使用される多くのデバイスに搭載されていますマイコンの特徴は以下の通りです。

- 汎用性:広範な用途で使用可能で、センサー制御や通信など幅広いタスクに対応。

- 低コスト:FPGAに比べて安価で、量産が容易。

- シンプルなプログラミング:C言語など、ソフトウェア開発に特化した環境でプログラム可能。

- 単純な制御構造:シーケンシャル処理(順次的な処理)が得意で、小規模な処理や制御に最適。

マイコンは、処理性能やリアルタイム性よりも、コストや使いやすさが重視される場面で広く使用されます。家電製品の制御回路やセンサー制御、通信モジュールなどが代表的な用途です。

FPGAとマイコンの活用シーン

FPGAの活用が適している場面

FPGAは、高度な並列処理やリアルタイム性が求められる用途で強みを発揮します。具体的な用途としては下記があります。

- 機械学習・AI:ニューラルネットワークの推論処理など、並列計算が必要な場面。

- 通信機器:低遅延でのデータ処理が求められる場面。

- データセンター:ハードウェアアクセラレータとしての利用。

- 映像処理:画像のエンコードやデコード、リアルタイムの映像解析。

マイコンの活用が適している場面

マイコンは、コストと使いやすさが重要な用途で広く使用されています。具体的な用途例としては下記があります。

- 家電製品:冷蔵庫、洗濯機などの制御システム。

- IoTデバイス:センサー制御やネットワーク通信モジュール。

- 自動車:エンジン制御やライト制御など、シンプルな制御タスク。

組み込みボードの開発・設計なら、電子機器ユニット受託開発・製造センターにお任せください

FPGAとマイコンは、それぞれ異なる特性を持ちながら、組み込みボード開発において重要な役割を果たします。

電子機器ユニット 受託開発・製造センターでは、構想設計から回路設計・基板設計・機構設計、さらには製造・試験までワンストップで対応しています。このワンストップ対応体制により、電子機器ユニットの試作・開発を丸投げできるパートナーとして幅広いお客様のご要望を解決してまいりました。

組込みボード・基板の開発・設計・製造の委託先にお悩みの皆様、是非一度当社にご相談ください。

関連する開発・設計 豆知識一覧

-

- 回路・基板設計

産業用途でのラズベリーパイ(Raspberry Pi)の活用のメリット・デメリット

ラズベリーパイ(Raspberry Pi)は、従来、教育用コンピューターとして開発されま…

-

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

ECUとは?ECUの開発・設計の委託における注意点

現代の自動車には、安全性能や快適性能、環境性能を高めるために、数多くの電子制御システムが…

-

- 回路・基板設計

CPLDとは?CPLDとFGPAの違いを解説

近年、エレクトロニクス業界では、開発期間の短縮や製品の多機能化が求められています。その中…

-

- 回路・基板設計

- 機構設計

組み込みハードウェアとは?種類、設計の流れ・ポイントを徹底解説

近年、私たちの身の回りにある多くの電子機器に組み込まれている「組み込みハードウェア」。ス…

-

- 回路・基板設計

基板開発・設計の基礎:樹脂ポッティングとは?

電子機器の信頼性を高める上で欠かせない技術の一つに、「樹脂ポッティング」というものがあり…

-

- その他

- IoT機器

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

電子機器・IoT機器のOEM・ODMを委託する際の注意点

当記事では、電子機器・IoT機器のOEM・ODMを委託する際の注意点と題しまして、電子機…

-

- 回路・基板設計

FPGAとASICの違い

当記事では、組み込みボード開発・設計の基礎と題しまして、FPGAとよく比較されるASIC…

-

- 回路・基板設計

基板・ボードのリバースエンジニアリングの手順とメリット・デメリット

電子機器ユニット 受託開発・製造センターを運営するSST設計開発センター株式会社では、現…

-

- IoT機器

- 回路・基板設計

- 機構設計

組み込み機器の開発・設計を委託する際に押さえておくべきこと

組み込み機器の開発や設計を外部に委託する際、適切な進め方を理解しておくことが成功の鍵とな…

-

- 回路・基板設計

FPGAのメリット・デメリット

組み込みボード開発・設計において、よく耳にするFPGAについて、皆様は詳しくご存知ですか…

-

- 回路・基板設計

FPGAと各ICの違いと特徴

当記事では、組み込みボード開発・設計の基礎と題しまして、FPGAとよく比較される各ICの…

-

- 回路・基板設計

基板・ボードのリバースエンジニアリングの流れ

電子機器ユニット 受託開発・製造センターを運営するSST設計開発センター株式会社では、現…

-

- 回路・基板設計

組み込みボードの開発・設計におけるポイント

組み込みボードとは、電子機器やIoTシステムに組み込まれ、特定のタスクや機能を実行するた…

-

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

スムーズに電子機器ユニットの開発・設計を進めるために

新たな電子機器ユニットの開発にあたり、「なかなかスムーズに進まない…」「設計の手戻りが多…

-

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

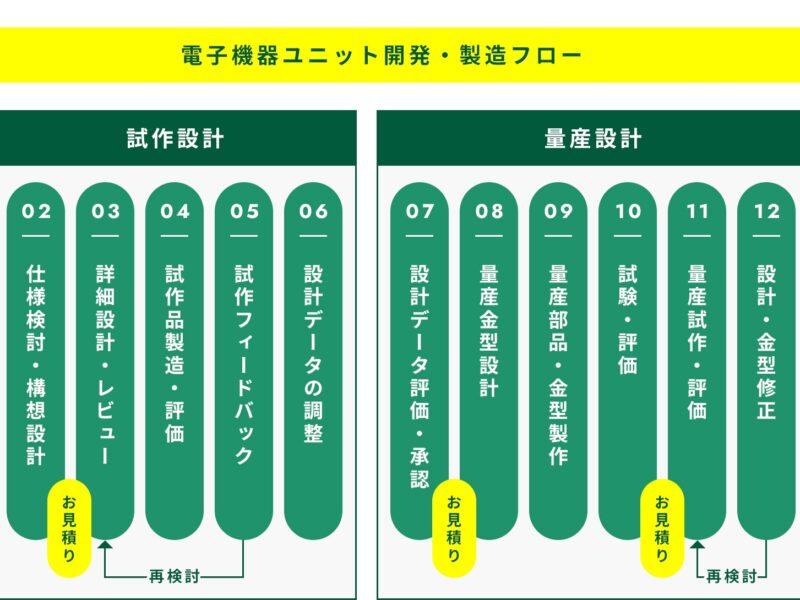

電子機器ユニットの 開発/設計・製造フロー

ご存知の通り、電子機器ユニットは、現代の私たちの暮らしを支える重要な要素です。常日頃から…