開発・設計 豆知識

産業用途でのラズベリーパイ(Raspberry Pi)の活用のメリット・デメリット

- 回路・基板設計

ラズベリーパイ(Raspberry Pi)は、従来、教育用コンピューターとして開発されましたが、その汎用性の高さから、現在では産業分野におけるシステムの試作や開発、さらには実運用にまで幅広く活用されています。本記事では、ラズベリーパイが産業用途でどのように活用され、どのようなメリット・デメリットがあるのかを深く掘り下げて解説します。

ラズベリーパイ(Raspberry Pi)ってそもそも何?

ラズベリーパイとは、イギリスのラズベリーパイ財団によって開発された、最小限のCPU、入出力インターフェース、コネクタを搭載した非常に小型のシングルボードコンピューターです。手のひらサイズでありながら、Linuxを始めとする様々なOSを動作させることができ、一般的なパソコンと同様の機能を果たすことができます。

元々はプログラミング教育を促進するために開発されましたが、その手軽さと低コスト、そして高い拡張性から、ホビー用途にとどまらず、IoT機器や組み込みシステム開発など産業用途でも注目を集めるようになりました。

産業用ラズベリーパイの登場と製品化の動き

昨今では、産業用途に特化したラズベリーパイも登場しています。

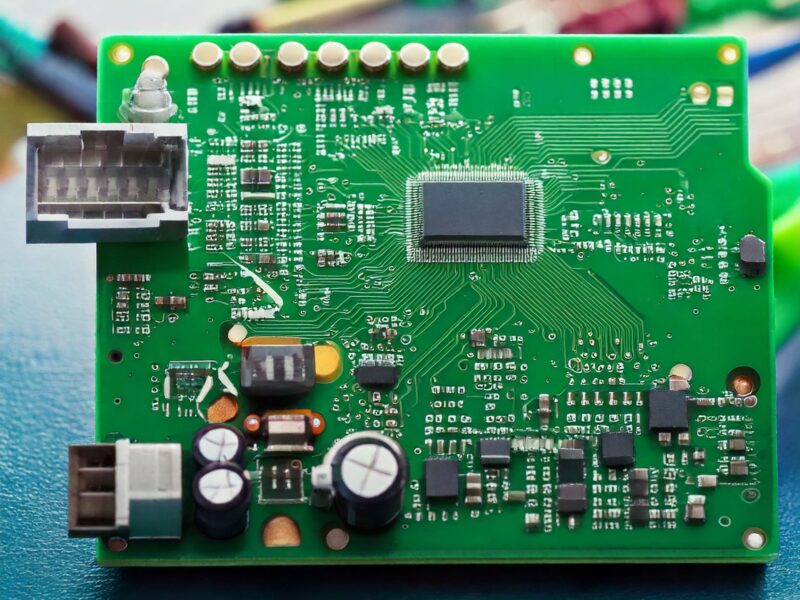

これらの製品は、通常のラズベリーパイが持つ弱点、例えば電源周りの安定性、インターフェースの堅牢性、長期供給保証などを強化しています。具体的には、より安定した電源回路、産業用コネクタの採用、広い動作温度範囲への対応、EMC(電磁両立性)対策の強化などが施されています。価格は通常のラズベリーパイよりも高価になりますが、その分、安定稼働を期待できます。

このような産業用ラズベリーパイをベースとしたボードを搭載して、製品化されるケースも増加しています。その場合には、信頼性を確保するための高度な設計ノウハウが不可欠です。例えば、フェイルセーフ機構の実装、冗長化設計など、組み込みシステムの専門知識が求められます。

産業用途でのラズベリーパイ(Raspberry Pi)活用のメリット

産業用途でラズベリーパイが重宝されるようになった背景には、以下のような数多くのメリットが存在します。

開発期間を劇的に短縮できる

専用のCPUボードやマイコンをベースに開発を進める場合、回路設計、マイコンやメモリの選定、基板・ボードの設計・製造といった工程が必須となります。これらの工程には膨大な時間とコストがかかります。

しかし、ラズベリーパイを活用すれば、これらの基板設計・製造のフェーズを丸ごとスキップし、入手後すぐにソフトウェア開発や機能検証に着手できます。これにより、開発期間を大幅に短縮し、市場投入までの時間を短縮することが可能となります。

開発コストを大幅に削減できる

ラズベリーパイは、元々教育用として開発された経緯から、非常に安価であることが最大の特長の一つです。最も安価なモデルであれば、数千円程度で入手可能です。これは、従来の産業用PCや専用の組み込みボードと比較すると破格の価格であり、特に PoC(概念実証)やプロトタイプ開発の段階においては、イニシャルコストを大幅に抑制することができます。複数のデバイスを導入する大規模なシステム開発においても、そのコストメリットは計り知れません。

豊富な技術ノウハウが公開されている

ラズベリーパイは世界中で非常に多くのユーザーコミュニティが存在し、活用するための技術情報、サンプルコード、チュートリアル、トラブルシューティングに関する情報がインターネット上に豊富に公開されています。公式フォーラムや非公式のコミュニティ、ブログ、技術系ウェブサイトなど、多岐にわたる情報源から必要な情報を容易に入手できます。

これにより、特定のセンサーとの連携方法、各種通信プロトコル(I2C, SPI, UARTなど)の利用方法、クラウドサービスとの連携、GUIアプリケーションの開発など、多岐にわたる技術ノウハウを自社でゼロから構築する必要がなく、開発工数を大幅に削減できます。

豊富な拡張性と多様なOSサポート

ラズベリーパイは、GPIO(General Purpose Input/Output)ピンをはじめとする豊富なインターフェースを備えており、各種センサー、アクチュエーター、ディスプレイ、カメラなど、様々な周辺機器と容易に接続できます。また、USBポートやEthernet、Wi-Fi、Bluetoothといった標準的な通信インターフェースも搭載しており、多様な用途に対応可能です。

さらに、Raspberry Pi OS(旧 Raspbian)をはじめとするLinuxディストリビューションだけでなく、Windows 10 IoT Coreなど、様々なOSをインストールして利用できるため、既存のソフトウェア資産を流用したり、開発者が慣れ親しんだ開発環境を構築したりすることも容易です。

ラズベリーパイ(Raspberry Pi)活用のデメリット

多くのメリットがある一方で、産業用途での本格的な運用を考える際には、ラズベリーパイが抱えるいくつかのデメリットにも目を向ける必要があります。

性能の限界

高性能な産業用PCや専用設計の組み込みボードと比較すると、ラズベリーパイのCPU処理能力やメモリ容量には限界があります。リアルタイム性の高い制御、複雑な画像処理、大量データの高速処理など、高いパフォーマンスが要求されるアプリケーションには不向きな場合があります。

ノイズ・静電気対策は必須

ラズベリーパイは非常に便利な小型コンピューターですが、その特性上、ノイズや静電気への対策が不可欠であることを理解しておく必要があります。本体に搭載されている機能が最低限に抑えられているため、安定した動作環境を確保するには、利用者自身でこれらの対策を講じなければなりません。

特に気をつけたいのが、ラズベリーパイのGPIO(汎用入出力)ピンのノイズ耐性の低さです。外部デバイスからの信号にノイズが混入すると、意図しない誤動作を引き起こす可能性があります。また、昨今普及が進んでいるUSB 3.0デバイスとWi-Fi 2.4GHz帯の電波干渉も、無視できない問題です。これらの干渉によって、無線通信が不安定になるケースも報告されています。さらに、私たちの身近に存在する静電気も、Raspberry Pi にとっては脅威となります。ちょっとした静電気で内部の精密な部品が損傷し、故障につながる可能性もあるため、静電気防止対策も併せて行うことが非常に重要です。

電源周りやI/F(インターフェース)周りの信頼性に不安が残る

ラズベリーパイは、安定した電圧の電源供給が非常に重要です。電圧降下が発生すると、システムが不安定になったり、最悪の場合、動作不能になることもあります。特に、USB機器など消費電力の大きいデバイスを多数接続する場合や、ケーブル長が長くなる場合には、適切な電源アダプターの選定、十分な電流供給能力の確保、そして電圧降下を考慮したケーブル選定が不可欠です。産業用途では、より信頼性の高い産業用電源モジュールの導入や、UPS(無停電電源装置)の併用なども検討されます。

また、ラズベリーパイの標準的なI/F(USBポート、Ethernetポート、microSDカードスロットなど)は、民生品としての品質基準で設計されています。そのため、振動、衝撃、温度変化が激しい産業環境下では、接触不良や接続不安定といった問題が発生する可能性があります。特にmicroSDカードは、書き込み回数や振動に弱く、データ破損のリスクが伴います。

電子機器の開発・製造ならお任せください

ラズベリーパイは、その汎用性とコストパフォーマンスの高さから、産業用途においても非常に魅力的な選択肢となりつつあります。しかし、民生品である特性からくるデメリットを克服し、長期的な安定稼働を実現するためには、適切な設計と対策が不可欠です。

「Raspberry Piを用いた機器開発を行いたいが、社内に専門エンジニアが不足している…」 「要求仕様を満たすキャリアボードの開発から、ユニット機器全体の一貫した開発を依頼したい…」

このような課題をお持ちの場合、ラズベリーパイを用いた組み込み開発の専門知識と実績を持つパートナー企業への委託が有効な選択肢となります。豊富な開発経験とノウハウを持つ企業は、お客様の要求仕様を正確に理解し、ラズベリーパイの特性を最大限に活かしつつ、産業用途で求められる高い信頼性と安定性を両立したソリューションを提供することができます。

関連する開発・設計 豆知識一覧

-

- 回路・基板設計

基板の資産化!修理・リバースエンジニアリングができる体制へ!

製造現場において、故障したまま放置されている「不良基板」は単なる廃棄物ではありません。適…

-

- 回路・基板設計

基板・ボードのデッドコピーはどんな危険性を孕んでいるのか?

基板の「デッドコピー」、つまり既存のプリント基板を完全に複製する行為は、目先のコスト削減…

-

- その他

- IoT機器

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

組み込みハードウェアの開発・設計費用削減のポイント!

組み込みハードウェアの開発を検討する際、プロジェクト全体の成否を左右するのが開発・設計に…

-

- 回路・基板設計

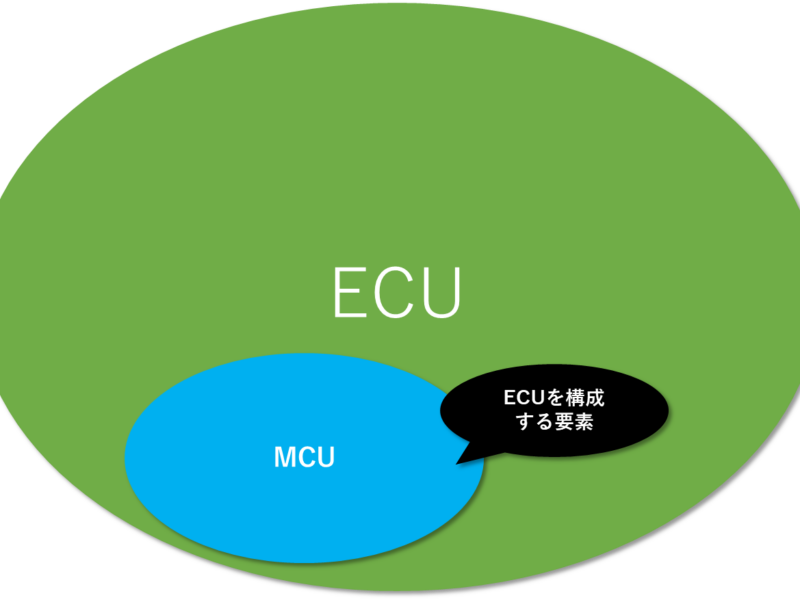

ECUとMCUの違いとは?

自動車の頭脳とも呼ばれる「ECU」と、あらゆる電子機器に搭載されている「MCU」。両者は…

-

- 回路・基板設計

基板・ボードのコピー・リバースエンジニアリングの種類

基板や電子機器の設計図がない状態から、元の製品の構造や機能を解析・再現する技術として基板…

-

- その他

- IoT機器

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

組み込み開発を変える!ラズベリーパイ(Raspberry Pi)を使った高速プロトタイピング

新しい電子機器や組み込みシステムを開発する際、試作品(プロトタイプ)の製作に多大な時間と…

-

- 回路・基板設計

開発ボードと評価ボードの違いとは?

電子機器開発において、「開発ボード」と「評価ボード」という言葉は頻繁に耳にしますが、その…

-

- 回路・基板設計

回路図がない製品を試作・量産するためには?

「既製品である電子機器ユニットを再度製造したい…。ただ、手元にあるのが動作品のみで回路図…

-

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

ECUとは?ECUの開発・設計の委託における注意点

現代の自動車には、安全性能や快適性能、環境性能を高めるために、数多くの電子制御システムが…

-

- 回路・基板設計

CPLDとは?CPLDとFGPAの違いを解説

近年、エレクトロニクス業界では、開発期間の短縮や製品の多機能化が求められています。その中…

-

- 回路・基板設計

- 機構設計

組み込みハードウェアとは?種類、設計の流れ・ポイントを徹底解説

近年、私たちの身の回りにある多くの電子機器に組み込まれている「組み込みハードウェア」。ス…

-

- 回路・基板設計

基板開発・設計の基礎:樹脂ポッティングとは?

電子機器の信頼性を高める上で欠かせない技術の一つに、「樹脂ポッティング」というものがあり…

-

- その他

- IoT機器

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

電子機器・IoT機器のOEM・ODMを委託する際の注意点

当記事では、電子機器・IoT機器のOEM・ODMを委託する際の注意点と題しまして、電子機…

-

- 回路・基板設計

FPGAとASICの違い

当記事では、組み込みボード開発・設計の基礎と題しまして、FPGAとよく比較されるASIC…

-

- 回路・基板設計

基板・ボードのリバースエンジニアリングの手順とメリット・デメリット

電子機器ユニット 受託開発・製造センターを運営するSST設計開発センター株式会社では、現…

-

- IoT機器

- 回路・基板設計

- 機構設計

組み込み機器の開発・設計を委託する際に押さえておくべきこと

組み込み機器の開発や設計を外部に委託する際、適切な進め方を理解しておくことが成功の鍵とな…

-

- 回路・基板設計

FPGAとマイコンの違い及びメリット

当記事では、組み込みボード開発・設計の基礎と題しまして、FPGAとよく比較されるマイコン…

-

- 回路・基板設計

FPGAのメリット・デメリット

組み込みボード開発・設計において、よく耳にするFPGAについて、皆様は詳しくご存知ですか…

-

- 回路・基板設計

FPGAと各ICの違いと特徴

当記事では、組み込みボード開発・設計の基礎と題しまして、FPGAとよく比較される各ICの…

-

- 回路・基板設計

基板・ボードのリバースエンジニアリングの流れ

電子機器ユニット 受託開発・製造センターを運営するSST設計開発センター株式会社では、現…

-

- 回路・基板設計

組み込みボードの開発・設計におけるポイント

組み込みボードとは、電子機器やIoTシステムに組み込まれ、特定のタスクや機能を実行するた…

-

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

スムーズに電子機器ユニットの開発・設計を進めるために

新たな電子機器ユニットの開発にあたり、「なかなかスムーズに進まない…」「設計の手戻りが多…

-

- 構想設計

- 回路・基板設計

- 機構設計

- 製造・組立

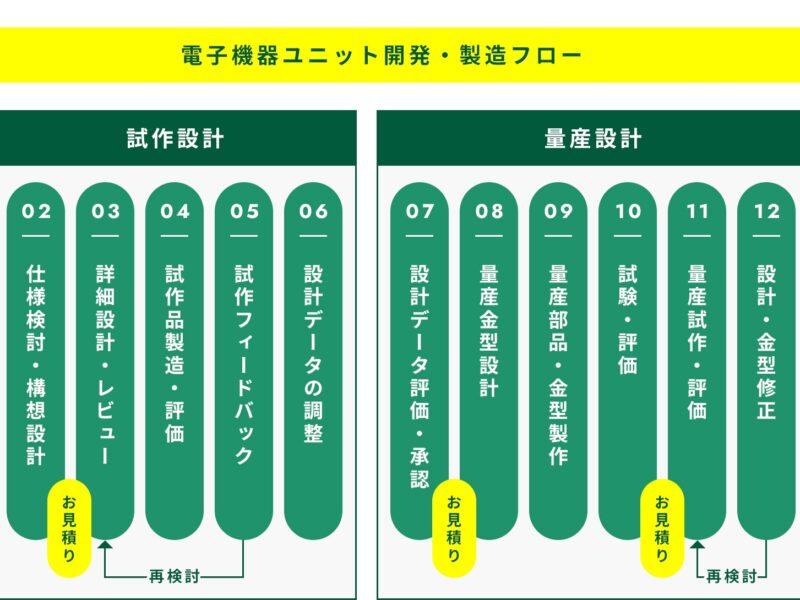

電子機器ユニットの 開発/設計・製造フロー

ご存知の通り、電子機器ユニットは、現代の私たちの暮らしを支える重要な要素です。常日頃から…